Ci è voluto del tempo per scrivere queste righe. Non perché la visita a DIFFERENTI CON METODO sia stata poco incisiva, anzi: è stato necessario lasciar decantare tutto ciò che avevamo visto, ascoltato, toccato con mano. Serviva che le immagini, i racconti e le suggestioni trovassero un ordine, che il pensiero metabolizzasse una quantità di stimoli forse eccessiva per essere elaborata nell’immediato. E serviva anche fare i conti con una sensazione precisa: lo spiazzamento di fronte a una generazione di architetti capace di padroneggiare con naturalezza ogni scala del progetto, dal design di un manico di caffettiera alla pianificazione di un quartiere, passando per la progettazione di un museo o l’allestimento di una mostra.

DIFFERENTI CON METODO è stata una mostra di architettura e design promossa dall’associazione [e]DesignFestival e ospitata al Museo Luigi Bailo di Treviso dal 30 novembre 2024 al 23 febbraio 2025. Curata da Luciano Setten – direttore artistico e cuore pulsante del progetto, scomparso improvvisamente poco dopo il termine dell’esposizione – insieme a Mario Gemin, Giuseppe Cangialosi e Luca Facchini, in co-organizzazione con il Comune di Treviso e i Musei Civici e in collaborazione con la Fondazione Architettura Treviso e Forma Ubis, ha reso omaggio a figure centrali dell’architettura e del design trevigiano dal 1960 al 1990.

Corollario della mostra i talk: un programma intenso, con oltre settanta ospiti, che ha fatto da cornice al percorso espositivo e ha approfondito i temi legati alla mostra. Tra i numerosi incontri, siamo stati felici di essere parte di questo dialogo culturale, quando con architrip abbiamo presentato il volume “a casa dell’architetto” – dialogando con Giuseppe Cangialosi alla presentazione al Museo Nazionale Collezione Salce.

Altri appuntamenti hanno arricchito il quadro: “Gli artigiani e le imprese”, dedicato a far emergere il fondamentale rapporto di collaborazione tra progettista e chi esegue l’opera; “I Committenti”, in cui si è parlato del rapporto tra architetto e suo committente e di come questo sia cambiato; e “L’eredità dei Maestri”, incontro che ha messo a confronto generazioni diverse di architetti formatisi allo IUAV.

“Risulta necessario oggi rileggere l’opera dei nostri maestri” dice Cangialosi, e la frase acquista forza mentre si percorrono le sale del Bailo, perché nei progetti esposti si colgono richiami precisi a concetti, materiali e forme che hanno segnato un’epoca in cui lo IUAV rappresentava un crocevia unico. Roma era la culla della classicità, con le sue regole proporzionali e il peso della tradizione; Milano incarnava l’illuminismo pragmatico, il rigore produttivo, il design industriale. Venezia, invece, era un laboratorio sospeso tra terra e acqua, capace di assorbire e rielaborare eredità bizantine, influenze mitteleuropee e sguardi internazionali. Un contesto “spugnoso”, come l’ha definito Cangialosi, in cui gli studenti potevano nutrirsi di linguaggi e metodi diversi, e farli convivere in una sintesi personale.

La mostra non si limita a mostrare tavole e fotografie ma rappresenta quindi una mappa culturale, un racconto corale di un’epoca. È la fotografia di un momento storico in cui lo IUAV di Venezia, con docenti come Franco Albini, Ignazio Gardella, Bruno Zevi, Giuseppe Samonà, Egle Trincanato e Carlo Scarpa, formava progettisti capaci di muoversi tra ricerca formale e concretezza costruttiva, tra radicamento locale e apertura internazionale. In cui lo IUAV formava progettisti completi, capaci di spostarsi senza timore dalla scala urbana al dettaglio di una maniglia, dall’edificio produttivo alla sedia di serie.

L’allestimento, progettato per aree tematiche – formazione a Venezia, architetture, design e interessi collaterali – racconta i progetti, le personalità e le riflessioni di alcuni dei più importanti protagonisti dell’architettura e del design trevigiano degli ultimi sessant’anni.

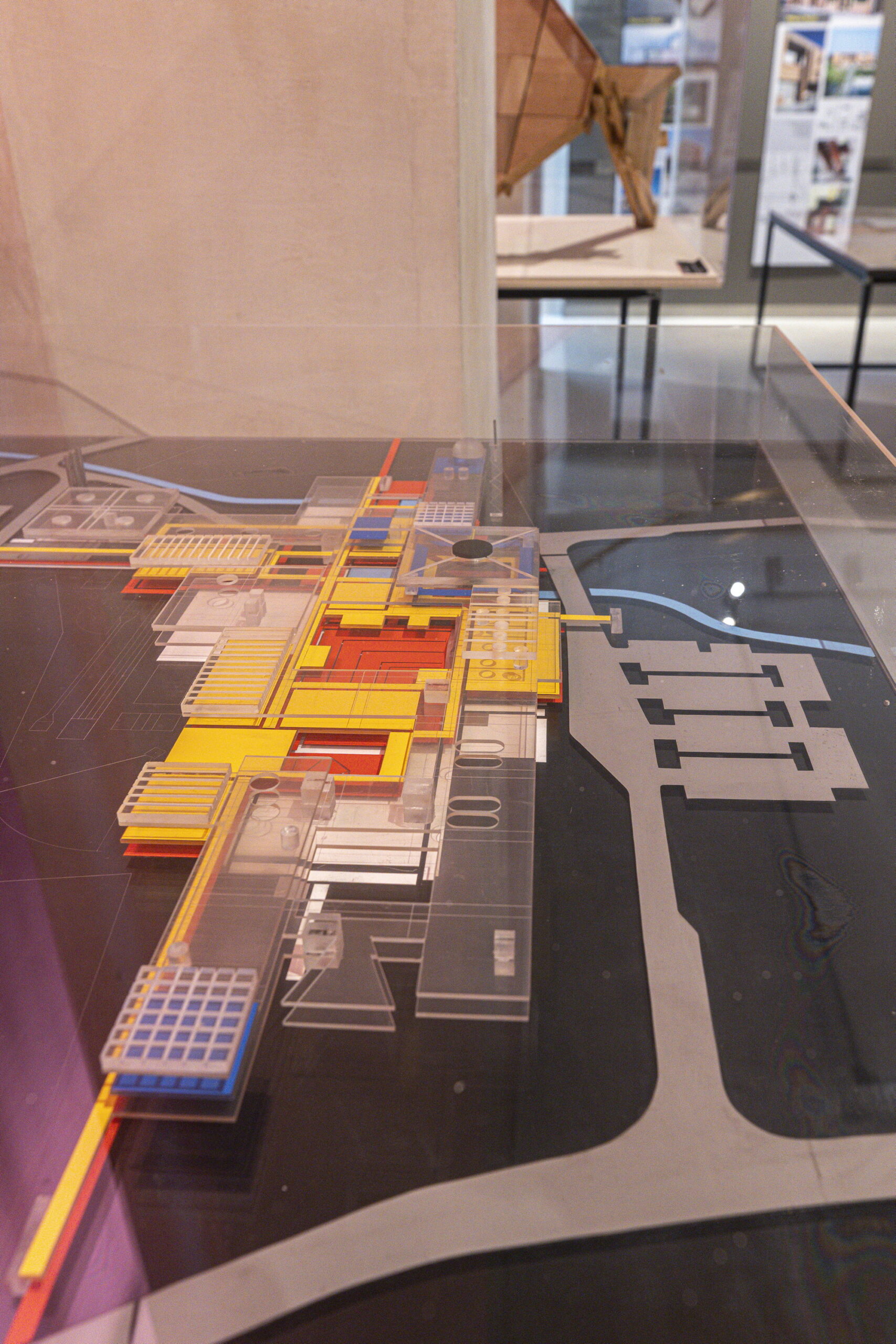

Durante la nostra visita, guidata da Cangialosi e Paola Bellin, abbiamo percepito chiaramente che il “metodo” del titolo non era un manuale ma un’attitudine: il disegno a mano per pensare, il plastico per verificare, il dialogo in cantiere per aggiustare, adattare, migliorare. Era un sapere trasmesso fianco a fianco, come nelle botteghe rinascimentali, in cui il maestro lavorava accanto all’allievo e ogni progetto era il risultato di un’intelligenza collettiva.

Visitare DIFFERENTI CON METODO ha significato entrare in un racconto che alterna disegni, plastici, fotografie e appunti di viaggio.

Abbiamo scoperto un’architettura nata in bottega, alimentata da rapporti umani forti, in cui il progetto era un processo condiviso. Abbiamo respirato i ritmi di un’epoca in cui c’era tempo per discutere un dettaglio, provare soluzioni in cantiere, festeggiare insieme la fine della copertura con un licòf.

E i protagonisti? Ognuno con un’impronta distinta, tutti accomunati dalla formazione allo IUAV e da un rapporto intenso con il territorio. Paolo Bandiera e Umberto Facchini, architetti e designer, fondarono nel 1962 lo studio Bandiera Facchini, realizzando progetti innovativi in equilibrio tra tradizione veneziana e sperimentazione, dal residenziale al pubblico, fino all’iconica cameretta modulare laccata bianca. Luciano Gemin, allievo di Carlo Scarpa, completò la ristrutturazione della Banca di Gemona su incarico diretto del maestro e firmò nel 1992 l’ampliamento del Museo Canova, oggi noto come “Ala Gemin”. Gian Nicola Gigante, architetto, pittore e scrittore, ha esposto alla Biennale di Venezia, al MoMA di New York e al Museum of Contemporary Art di Chicago. E la moglie Marilena Boccato, attiva dagli anni Settanta, si è mossa tra restauro, interior design e architettura, partecipando alla stagione d’oro del design italiano e restando legata alle associazioni di categoria come ADI e BEDA. Giuseppe Davanzo, con Livia Musini, ha lavorato su residenze unifamiliari e collettive, recupero di centri storici, arredo urbano e industrial design per importanti aziende italiane. Roberto Pamio, architetto, designer e pittore, ha lavorato su abitazioni private, spazi produttivi e pubblici, collaborando con i più importanti marchi del made in Italy, soprattutto nel settore dell’illuminazione. Vittorio Rossi, architetto e docente allo IUAV, si è occupato di edilizia residenziale, industriale e commerciale, restauro e design, lasciando un archivio di disegni e studi che in mostra raccontavano decenni di coerenza progettuale.

Secondo Roberto Masiero, il percorso espositivo si concede una contestualizzazione culturale e politica: dagli anni del boom ai primi gli anni Ottanta, con una classe dirigente, un consumo di beni in espansione e un paesaggio urbano in trasformazione.

Nei disegni e negli schizzi, nei modelli e nelle fotografie, abbiamo riconosciuto un’altra lezione: la capacità di affrontare ogni scala del progetto con la stessa attenzione e lo stesso rigore. Le difficoltà tecniche non erano viste come ostacoli ma come occasioni di invenzione; il committente era un interlocutore da coinvolgere, non un semplice cliente; il cantiere era un luogo di sperimentazione e di apprendimento reciproco. E anche nei dettagli apparentemente marginali – un giunto, un’ombra, una texture – si percepiva la volontà di lasciare un segno duraturo, non un gesto effimero.

Una stanza che ci ha colpito particolarmente: la “stanza degli interessi”. Qui, lontano dalle tavole tecniche, emergeva la vita parallela di questi progettisti: scrittori, fotografi, viaggiatori, collezionisti. Figure poliedriche che rifiutavano la specializzazione esasperata e vivevano di vasi comunicanti, dove la fotografia allenava lo sguardo, la scrittura affinava il pensiero, il collezionismo diventava archivio tattile e visivo per il progetto. Era la conferma che la cultura di un architetto non si costruisce solo tra schizzi e piani regolatori, ma si nutre di curiosità e di mondi apparentemente laterali che, in realtà, alimentano il cuore stesso della progettazione.

La lezione per le nuove generazioni è chiara: l’ampiezza di interessi è una risorsa. In un’epoca che spinge verso la specializzazione, la mostra ha dimostrato quanto possa essere fertile un approccio trasversale, capace di far dialogare discipline diverse. Allora era naturale che un progettista sapesse disegnare una sedia, ideare un edificio, allestire una mostra e scrivere un libro; oggi questa duttilità è rara, ma proprio per questo preziosa.

Uscendo dal Museo Bailo, dopo ore trascorse tra quaderni di appunti, plastici, prototipi e fotografie, la sensazione era quella di aver sfogliato un grande album di famiglia, dove ogni immagine raccontava non solo un’opera ma un modo di essere architetti. E il tempo trascorso prima di scrivere queste righe è stato il tempo necessario per capire che DIFFERENTI CON METODO non è stata solo una mostra su un periodo storico, ma un’occasione per riflettere su ciò che abbiamo perso e su ciò che possiamo ancora salvare.

In un presente spesso frammentato e veloce, quella generazione ci ricorda che essere differenti è un valore, ma solo se si ha un metodo: fatto di cultura ampia, dialogo costante, capacità di passare dalla visione alla realizzazione senza perdere coerenza. Un metodo che oggi può sembrare lento, ma che ha prodotto opere capaci di resistere al tempo. E che, se sapremo farlo nostro, può ancora insegnarci a costruire non solo spazi, ma pezzi di vita.

A queste riflessioni se ne aggiunge una ancora più urgente. Avrebbe senso provare a trovare le connessioni tra quella generazione di architetti trevigini e i coetanei udinesi? Il sogno diventa quindi immaginare una espansione di questa mostra da portare in terra friulana per indagare in maniera ancora più precisa questo metodo e queste connessioni che davvero hanno prodotto architetture e design di altissima qualità e hanno garantito a questi territori una centralità culturale di calibro internazionale.

E infine grazie a Luciano Setten che ha capito la necessità, ha voluto ed è stato capace di realizzare una mostra più unica che rara.